行业资讯

首页 > 新闻资讯 > 行业资讯中医视角下的痘肤成因:脏腑失衡的体表映射

痘肤问题在中医理论中,并非单纯的皮肤炎症,而是脏腑功能失调、气血津液代谢紊乱的外在表现。《外科正宗》提及:“肺风粉刺,皆因血热郁滞不散所致。”中医认为,痘肤的核心病机在于肺胃热盛、脾胃湿热、肝郁血瘀三者的相互影响。

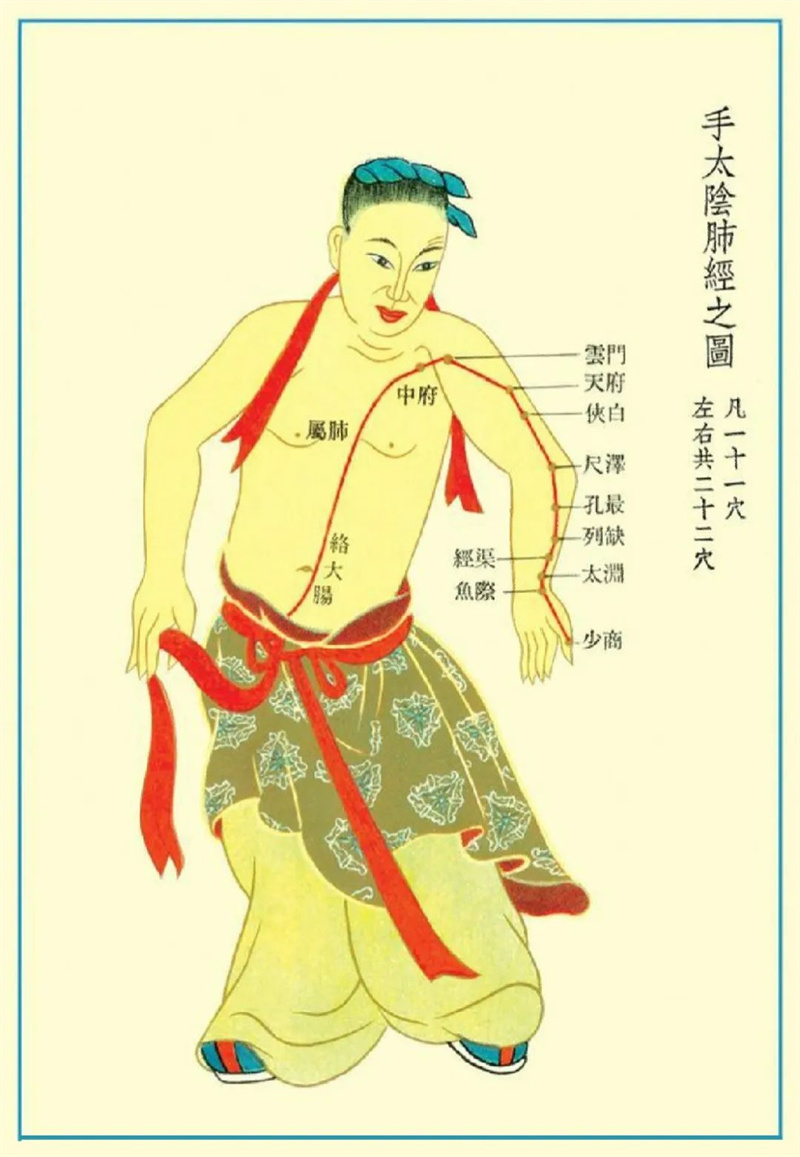

当肺经蕴热时,热气循经上蒸于面,导致毛囊开合失司,皮脂代谢受阻;脾胃运化失常则易生湿热,湿热循阳明经上泛,形成红肿丘疹;肝郁气滞则血行不畅,血瘀与湿热互结,使痘症反复不愈。这种整体观下的病机分析,决定了中医痘肤护理需从“调内养外”入手,而非单纯针对皮损。

1.肺经风热型:油性痘肤

特征:面部油脂分泌旺盛,以白头、黑头粉刺为主,伴轻微红肿,舌红苔薄黄,多见于青春期痘肤。

护理核心:清肺散热,疏通肌表。

内调关键:桑白皮+黄芩煮水代茶,清肺热以平衡皮脂分泌(《药性论》记载桑白皮善泻肺火)。

外护要点:薄荷绿豆泥敷脸(1:2比例),借薄荷辛凉疏通毛孔,绿豆清热解毒。

2.脾胃湿热型:反复红肿痘

特征:丘疹红肿疼痛,伴口臭、便秘、舌苔黄腻,多与饮食不节相关。

护理核心:清热利湿,调畅中焦。

饮食调理:薏苡仁+赤小豆煮粥,健脾利湿(《本草纲目》称薏苡仁“去风胜湿”)。

穴位保健:按揉足三里(胃经合穴)、阴陵泉(脾经合穴),每穴3分钟调节代谢。

3.肝郁血瘀型:痘印难消的体质基础

特征:痘疹颜色暗红,伴痘印色素沉着,情绪烦躁时加重,舌边有瘀点。

护理核心:疏肝理气,活血化瘀。

药膳方案:玫瑰花+陈皮泡水,疏肝理气(玫瑰花芳香疏泄,陈皮调中化痰)。

经络调理:沿肝经(大腿内侧)轻刮太冲至阴包穴,每月1次改善气血循环。

中医痘肤护理:未病先防的三层策略

1.饮食调理:阻断痘肤生成的源头

避忌原则:严格控制辛温发散之品(如羊肉、辣椒)、甜腻之物(如蛋糕、奶茶),此类食物易助热生湿,《千金要方》提到“膏粱厚味,足生大疔”,即指过食肥甘可诱发痘症。

时令饮食:夏季可多食用黄瓜、冬瓜等清热利湿食材,秋季宜食梨、银耳润肺生津,冬季适量摄入山药、莲子健脾益气,顺应四时之气调节体质。

2.起居调摄:恢复气血运行的节律

睡眠管理:保证23:00-3:00的深度睡眠,此为肝胆经当令时段,若熬夜则肝血暗耗,易致血热上冲。建议睡前用40℃温水泡脚15分钟,按揉太冲穴,引火归元。

衣着护理:避免长时间穿着化纤类紧身衣物,尤其领口、袖口部位,以防摩擦生热,阻碍毛孔开合,建议选择棉质透气衣物,保持皮肤“呼吸”通畅。

3.外护要点:温和养护的实操指南

洁面原则:选用温凉清水洁面,避免使用皂基类洁面产品,中医认为“过用寒凉,易伤卫气”,可每周用淘米水洗脸1-2次,米泔水富含淀粉,能吸附油脂且不伤津液。

面膜禁忌:禁止频繁使用撕拉式面膜,此类面膜易损伤皮肤腠理,导致“表虚不固”,反而加重痘肤问题,建议以丝瓜汁、黄瓜汁等天然汁液敷脸,每日1次,每次5分钟。

需注意,痘肤护理并非“苦寒清热”的单一疗法。若盲目使用大量清热解毒药物,可能损伤脾胃阳气,导致“寒凝血瘀”,使痘疹缠绵不愈。正确的护理应遵循“虚则补之,实则泻之”的原则,如脾胃虚寒者需慎用苦寒食材,肝郁血瘀者需避免单纯滋阴养血,以防壅滞气血。

中医痘肤护理的本质,是通过调节人体气血津液的代谢平衡,使皮肤恢复“自洁”功能。从体质分型到日常养护,每一个环节都渗透着“整体观”的智慧——当脏腑功能协调、气血运行通畅,痘肤问题自然会随体质改善而逐步缓解。这一过程虽不如外用药物“立竿见影”,却能从根本上筑牢皮肤健康的根基,实现“不治痘而痘自消”的养护目标。